|

||

|

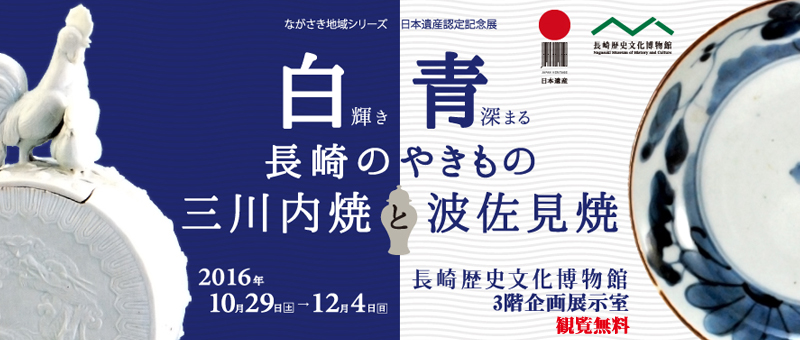

日本遺産は、地域の歴史的魅力や特色を通じて我が国の文化・伝統を語るストーリーを文化庁が認定するもので、平成27年度に創設されました。陶磁器を製作するための自然環境に恵まれた長崎・佐賀にまたがる肥前窯業圏は、江戸時代初期より磁器のふるさととして発展し、現在に至っています。 |

|

|

||

◎三川内(みかわち)

|

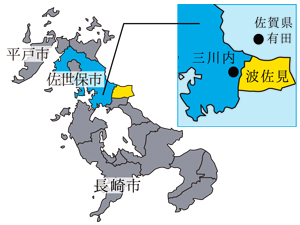

長崎県佐世保市の東端部に位置する三川内地区。江戸時代は平戸藩に属し、東は佐賀藩有田(佐賀県有田町)、南は大村藩波佐見(長崎県波佐見町)に隣接しており、近世肥前窯業の主要生産地の一つでした。 |

|

|

||

|

||

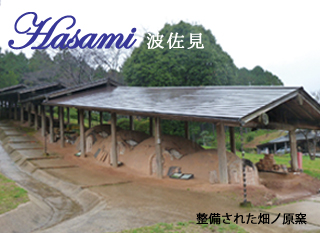

◎波佐見(はさみ)

|

長崎県中央北部に位置する波佐見町は、長崎県佐世保市・川棚町、佐賀県有田町・武雄市・嬉野市と隣接する県境の町です。中央は平野部、周囲は小高い山々が巡り、とくに南東部の山々からは磁器の原料となる陶石が産出します。 |

|

|

||

|

||

|

展覧会開催記念講演会 日時: 2016年11月27日(日)13:30〜 講師: 溝上隼弘氏(佐世保市教育委員会 学芸員) 中野雄二氏(波佐見町教育委員会 学芸員) 会場: 1階ホール 定員: 140名 ※聴講無料、事前申込み不要 |

|

|

||

| 会 場 | 長崎歴史文化博物館 (〒850-0007 長崎市立山1−1−1) 3階企画展示室 |

|---|---|

| 会 期 | 2016年10月29日(土)〜12月4日(日) |

| 料 金 | 無料 ※「アール・ヌーヴォーの装飾磁器」観覧料は別途必要です |

| 主 催 | 長崎県、長崎歴史文化博物館 |

| 協 力 | 佐世保市教育委員会、波佐見町教育委員会 |