|

|

���s�s�E����Ɉʒu��������p�ق́A���̎��ƉƁE�� ����(�ق��݁E��傤)���i����Í���(����������A1901�|79�j�ɂ͂��܂���ƎO��̃R���N�V���������ƂɁA����10�i1998�j�N�ɊJ�ق��܂����B������i�́A��������̉������p���犙�q����̕����E�_�����p�A��������̐��n��⍪��(�˂���)�A���̓����A���R����̓�����E���G�E����H�|�ɕ�����A�����ėԔh��ɓ���t�𒆐S�Ƃ���]�ˎ���̊G��ȂǁA���{���p�̊e����E�e�����ԗ�����D�i�̐��X����Ȃ�܂��B

����̓W����ł́A�����p�ق̋M�d�ȃR���N�V�����̒�����A��z�̉�ƁE�ɓ���t�̍�i���܂Ƃ߂Ă��Љ��ق��A���R��_���Ղ�`�����V�y�}���}�A��������Ȃǂ��ނƂ�������G��A�����E���̓����A�Ԕh�̊G��Ȃǂ����I���ēW�����A���{���p�̑��ʂȖ��͂����Љ�܂��B

�u���{���p�̋��ȏ��v�Ƃ��̂������R���N�V�������Ƃ����āA���ꂼ��̎��オ��݁A���`���Ă������̔��ӎ��ɐG��Ă���������K���ł��B

�y�C�x���g���͂�����z |

|

|

|

|

|

|

|

|

�@

���̓s�ł́A�{����Ў���ɔN���s�����������s���Ă��܂����B

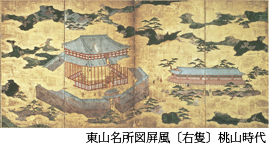

����n��_���ՂȂǂ̒������j������͓��ɂ悭�m���A���̓��킢�̂��܂́A��ɓ��R����ȍ~�A�u�����}�v��u��}�v�u�V�y�}�v�Ȃǂɕ`�����悤�ɂȂ�܂����B

�܂����̍����瓌�R��k��_�ЂƂ��������s�̎������̎Ў��ł��Ԍ��Ȃǂ̍s�y������ɂȂ�A����l���͌��ɗV���n���o���B�V���Ȗ������������a�������̂ł��B

�l�G���y���݁A�����ւ̍s�y�A��ւ̎Q���Ɏ�����Â炵�������̐l�X�B���̗l����`������i�́A�ނ�̐S�ӋC�������ƍ��ɓ`���Ă��܂��B

|

|

|

|

�@

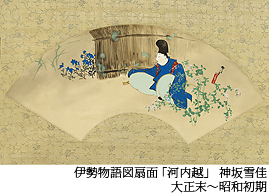

��������ɗ��������a�̂╨��́A���p��i�ɂ����ĉ���\���i�D�̎��ƂȂ�܂����B

����ȕM�Ղ̘a�̂Ɣ����������Ƃ̎�荇�킹�́A��Ɍ��x�A�@�B��Ԕh�ɂ���i�Ɍ������܂��B

�܂��w�ɐ�����x�w��������x���ߐ��܂Ő���ɊG�扻����܂����B

����ɉ������w���e�[�}�Ƃ����ÓT�ӏ����A��Ɏ��G�̃f�U�C���Ƃ��ĉ₩�ɓW�J���܂����B

搂�ꂽ�G�߂̕������S�A����̖���ʂȂǂɁA���������A�����\������\�@�C���e���W�F���X�ƃG���K���X�ɖ������y���݂́A�ÓT���w���n�m���鋳�{�����l�X�̊Ԃł������藧�����A�Ós�Ȃ�ł͂̌|�p�Ƃ�����ł��傤�B

|

|

�@

|

|

�@

���q����A��������T�@�ƂƂ��ɓ`����ꂽ���̓��B

���R������u�̒��v�̊m���ɂ��A����܂ł̓������d�̎u������A���Y�̂₫���̂Ȃǂɂ��ڂ���������悤�ɂȂ�܂��B

���������V�������v�́A�Y�n�ł̋Z�p�v�V������ɑ����A�u��A�D���Ȃǂ̌��I�Ȃ₫���̂����܂�܂����B

�`�����d�Ȃ��瑢�`��ω��������s�̍D�݂͍��ɑ����Ă��܂��B

���R���N�V�����̑b��z��������Í������A����܂ł����̐��E�ł͌ڂ݂��Ȃ���������⍪����ϋɓI�ɍ̂�グ�܂����B�ނ��܂��A����̗��V�Œ��̓����y���u����ҁv�ƌ�����ł��傤�B

�@

|

|

|

|

�@

�`���Ɉ˂�Ȃ�����������̌|�p�Ƃ����B���̒���́A�]�ˎ���ɑ��l�ȓW�J�𐋂��邱�ƂƂȂ�܂��B

�]�ˏ����̋��s�ł́A�U�J�@�B����܂ƊG����ՂɗԔh�l�����m���A���̒��O�Ɉ��D����Ă��܂����B

�]�˒����ɂ́A����ɐV�����G��l������I�ȉ�Ƃ������o��B�����ւ̓���f�������l���A�~�R�����̎ʐ���ȂǁA���̎���̍Ő�[�Ƃ��Đl�C���܂����B

���ł��ɓ���t�͋ɂ߂ēƑn�I�ȉ敗�Ől�X�𖣗����܂����B����͊����̗��h�ɂ�����炸�A���R�Ȋ��������ꂽ���Ƃ����s�̏_����������Ă��܂��B�@

�ߑ�ł͐_�������A�Ԕh����{�Ƃ��đ������̐��E��Nj����A�V��������̋��s�ɂӂ��킵���앗��W�J���܂����B

|

| |

|

|

|

|

�@

�������Ԕh��������

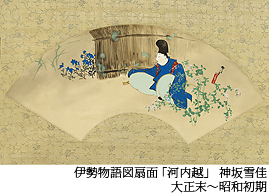

�U���@�B�A���`���ԂȂǂɑ�\�����Ԕh�̊G��ɂ͐A�����ނɕ`�������̂�����������܂��B�u�ɓ���t�̋��̔��p�v�œW�����Ă���u�l�G���Ԑ}�����v�����̂ЂƂł��B�₩�ő����I�ȗԔh�̊G��I���E���Ԃŕ\�������̂��Ԕh�������Ȃł��B

���̂��ѓW����ɂ��Ȃ݁A����������x���ɂ�鐶���Ԃ�W�����Ă��������܂��B�ϗ��͖����ł�

��@���@�@2014�N4��26���i�y�j�`4��29���i�Ώj�j

�@�@�@�@�A2014�N5��1���i�j�`5��6���i�Ώj�j

��@���@�P�K�G���g�����X

���@�́@����������x��

�@ |

|

|

�@

���Ă̊G�t���̎���

�u���āv�͓��R���ォ����ꂽ���s�̓`���I�Ȃ₫���̂ŁA�₩�ȏ�G�t���������ł��B���Ƃ═�ƁA��w���O�A���@�A���ƂȂǂ̊Ԃł��Ă͂₳��A���̓��̗����ƂƂ��ɔ��W���Ă����܂����B

���̉�ȋ��Ă̊G�t���̏C�Ƃ����Ă���ꂽ����ݏZ�̊G�t�t�E�A�c�F������Ɏ��������Ă��������܂��B�ϗ��͖����ł��B

�J���@2014�N4��26���i�y�j�`�`4��27���i���j

��@���@�P�K�G���g�����X

�G�t�t�@�A�c�F��

�@ |

|

|

|

�@

���Ŋ�������̊G�t����

�ɓ���t�ւ̉e�����w�E����Ă��鉩�@�w�E�ߒ����͂��߁A���̓s�Ŋ�������̊G�t�̍�i�����Љ�܂��B

��@���@2014�N4��16���i���j�`6��16���i���j

���@�ԁ@8:30�`19:00

��@��@2�K���p�W�����i���j�����W���]�[�����j

�ϗ����@��ݓW�ϗ����ł������������܂�

�@�@�@�@�@��l600�~�A�������Z��300�~

�@�@�@�@�@�����茧���̏����w���͖���

�@�@�@�@�@�����W�Ƃ̂����ȃZ�b�g��������܂�

�@ |

|

|

�@

�ɓ���t�Ƌ��̔��p�`���R���N�V�����̐��`

�i�A�N���X�w�яm�j

���@���@2014�N4��19���i�y�j�@14:00�`15:30

��@���@�A�N���X����

�Q����@500�~�@���v���O�\��

��@���@�V�O��

�u�@�t�@�A���L��i���ٌ������j

���\���݁E���₢���킹�F

�A�N���X���������ό����Ђ�@TEL�F 092-725-9100

�@ |

|

|

�@

�u����́v�̈�����

�|�����̂��������i�����������̂����݁A�R�̌��ѕ��Ȃǂ̎�舵�����@���w�ԁA���S�Ҍ����̃��[�N�V���b�v�ł��B

���@���@2014�N3��30���i���j�A4��13���i���j

�@�@�@�@�@14:00�`15:30�@�i�ΏہF���w4�N���ȏ�j

��@���@�Q�K�C�x���g�̊� ���R��

��@���@�e���P�Q��

�Q����@���W�`�P�b�g���K�v�ł�

�u�@�t�@���ٌ�����

���R���P5���ȍ~�d�b�Ŏ�t�B�撅���B

�@ |

|

�@

�@�@���@�ԁ@14�F00�`15�F30

�@�@��@��@�P�K�z�[��

�@�@��@���@�P�S�O��

�@�@�Q����@����

|

|

�@

�e�[�}�@�u���R���N�V�����ƈɓ���t�v

�J���@2014�N3��21���i���E�j�j

�u�@�t�@���Ǎs���i�����p�� �ْ��j

�@ |

| |

�@

�e�[�}�@�u���Ŋ�������̊G�t�����v

�J���@2014�N4��20���i���j

�u�@�t�@�A���L��i���ٌ������j

�@ |

|

| |

|

|