|

|

日本における医は、中国や朝鮮半島、さらにヨーロッパから伝えられ、江戸時代という平和な世のなかで独自に発展してきました。東西からもたらされた様々な知識と技術に基づいていますが、人々が安心に社会生活を営むための「仁術としての医」が基本的理念となっています。

江戸時代の人々は、長崎に輸入された漢籍・蘭書から医に関する知識、そして理念を学ぼうとしました。当初、医を受けることが出来たのは一部の人たちであり、また伝来した医術をそのまま受け入れ実践する中で始まりました。やがて医術も日本独自に発達し、一部の人の知識であった医術知識が様々な形で社会に広がり、養生のような予防医学的概念も形成されました。例えば山脇東洋が日本初の人体解剖をおこない、その情報により各地で解剖がおこなわれるようになりました。また、杉田玄白らが翻訳した『解体新書』は、蘭学が急速に日本中に広まるきっかけとなりました。人々を救うために、正しく人体がどのような構造であるかの解明が、漢方医らも含めて始まっていたのです。さらに中国の人痘、西洋の牛痘は、その効用が認められるとすぐに幕府も率先して普及に努めました。これらの医術の普及は漢方・蘭方を問わない医師の仁の心と、養生のように誰もが少なからず医の知識を持つ社会体制があったからなのです。

幕末から明治維新後にかけて、漢方に代わり西洋医学が中心となります。オランダ人医師ポンペや松本良順はその近代化と発展に尽力し、長崎は近代医術の出発点となりました。

この展覧会では、当時の希少な史料の他、江戸時代の医療道具等も展示し、中国から来た漢方と西洋から来た蘭方が、「医は仁術」が実践された日本で、いかに独自に発展して人々を救ってきたかを探ります。また、長崎歴史文化博物館・長崎大学の収蔵資料からは、東西より日本へもたらされた医術の情報や漢方薬種などの貿易、さらには日本における近代医学の起源となった医学伝習所など、「医は長崎から」の姿を紹介します。

【イベント情報はこちら】 |

|

|

|

|

|

|

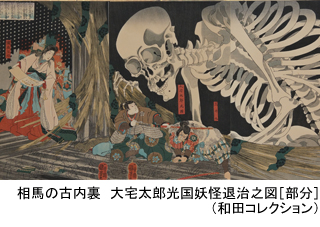

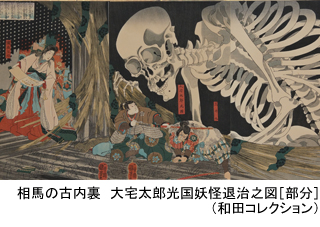

歌川国芳画。天保7年に上演された歌舞伎の一場面で、ガイコツ図は骨の数や前腕骨などが正確に描かれ、解体新書以降に一般にも広まった解剖図を参考にしたものであろう。 |

|

病は、貴賎貧富の別なく人々を襲います。日本がまだ医の知識も、医の技も未熟であった時代に、人々は病を恐れ、神に祈り、自然の成り行きに任せるほかに、その苦しみから僅かにでも逃れるすべはありませんでした。健康と長寿を願い、季節や年の節目に祈り、子供の成長に感謝し、疫病にかからぬよう、人々が行ってきたことは、今も日本各地に残る風習や物の中に、実に多く残されています。

|

|

|

|

日本における医は、東や西から伝えられ、江戸時代という平和な世のなかで融合し、他の国には見られない独自の発展を遂げました。「医は仁術」という理念は、「神農」や「ヒポクラテス」に示される如く、洋の東西を問わず変わりません。しかし、平和であったが故に、より彼我の国々に比べ、日本の「仁」は理念、理想としてだけで無く、実際に医師らにより人々に実践されていきました。

|

|

|

|

平和な江戸時代の中で、東西からもたらされた様々な医の知識と技術が、和魂漢才、和魂洋才の精神で学ばれ、活かされました。他を想いやる「仁」は、洋の東西を問わず、医の基本ですが、とくに日本では「和」を尊び、気配り、気遣い、思いやりが社会、文化の根幹としてあり、仁術としての医は、江戸時代において人々が安心に社会生活を営む基本的理念となりました。

|

|

|

|

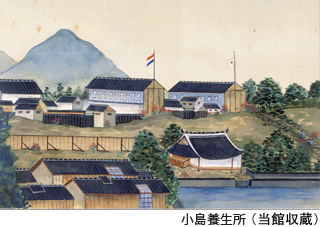

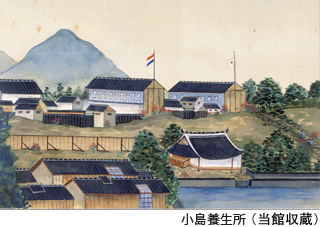

幕末に来日したポンペは、長崎に医学伝習所や小島養生所を設け、西洋科学から医学全般にわたる講義をおこない医学教育の礎を築きました。さらにボードイン、マンスフェルトへと受け継がれた長崎での医学教育から、松本良順や長与専斎らが輩出し、日本の近代医学の礎となりました。

|

|

|

|

医の歴史は、人体を知る歴史でもあります。江戸時代の腑分けに始まり、解剖して人体の構造、病気を調べて来ましたが、現在は技術が発展し、内視鏡、CT、MRIなど体を切ることなく体内を見ることができるようになりました。第五章ではからだの仕組みが分かる映像や3Dプリンターによる臓器モデルで人体の構造を紹介します。また、最先端医学として関心の高い「多能性細胞」の中で、ヒトiPS細胞の実物(固定標本)を展示します。

|

| |

|

|

|

|

|

オープニング記念講演会

「医は仁術」展の企画・監修に携わった3人の研究者がそれぞれの視点から「医は仁術」について語ります。展示に隠された意図や思いとは? 講演会を通して展覧会をより深く味わってみませんか。

開催日 2014年12月23日(火祝)

時 間 10:30〜12:30

会 場 1階ホール

定 員 140名

参加費 「医は仁術」のチケットが必要です

講 師 鈴木 一義氏

(国立科学博物館理工学研究部科学技術史グループ長)

酒井 シヅ氏(順天堂大学特任教授)

ヴォルフガング・ミヒェル氏(九州大学名誉教授)

座 長 森 望氏(長崎大学附属図書館館長

|

| |

|

|

|

|

|

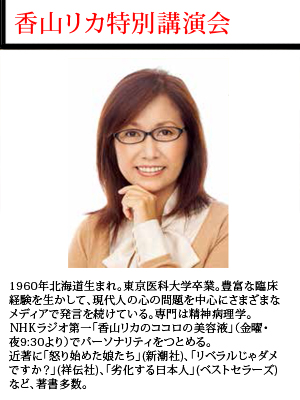

香山リカ特別講演会

テーマ:『ココロの病、いま昔―変わったこと、変わらないこと』

精神科の診察室に長年いて、心の病には「変化するもの、しないもの」があると感じています。具体的に語りながら、それらへの対処法や前向きに生きるコツを提案します。

開催日 2015年 1月12日(月・祝)

時 間 14:00〜15:30

会 場 NBCビデオホール(長崎市上町1-35)

入場料 2500円(当日は3000円)※「医は仁術」展入場料込み

講 師 香山 リカ氏

(精神科医・立教大学現代心理学部教授)

|

| |

|

|

|

|

|

記念シンポジウム「九州、長崎にみる医の原点」

江戸時代、西洋と唯一の窓口だった長崎には、出島を通してヨーロッパの最新の知識や情報が入ってきました。西洋医学もその中の一つです。長崎に伝わった西洋医学がどのように日本で発展していったのか、九州、長崎から医の原点をさぐります。

開催日 2015年1月17日(土)

時 間 13:30〜15:30

会 場 1階ホール

定 員 140名

参加費 無料

報 告 相川 忠臣氏(長崎大学名誉教授)

「医学は長崎から」

鳥井裕美子氏(大分大学教授)

「前野良沢の長崎遊学と『解体新書』」

森 望氏(長崎大学教授)

「産科発蒙と全体新論にみる解体図:その源流を探る」

総合討論 「医と長崎、医の原点、医は仁術」

コーディネーター 森 望氏(長崎大学附属図書館館長)

|

| |

|

|

|

|

|

健康セミナー【1】「長崎から考える東洋医学と鍼灸」

日本の医は、江戸時代、オランダを通じてもたらされた西洋医学とそれ以前からあった東洋医学の両方の影響を受けながら独自の発展を遂げてきました。予防医学としての「養生」、人々への慈しみの心である「仁」。東洋医学の視点から健康について改めて考えてみませんか。

開催日 2015年1月25日(日)

時 間 13:30〜15:30

会 場 長崎歴史文化博物館 1階ホール

入場料 無料

コーディネーター 森 望(長崎大学医学部第一解剖・教授)

座 長 弦本 敏行(長崎大学医学部第二解剖・教授)

報 告 ◎平川 敬史(平川鍼灸整骨院院長)

「鍼灸における身体の見方」

◎本川 哲(国立長崎医療センター客員研究員)

「大村藩にみる鍼灸師の系譜」

◎田中 保郎(西諫早病院)

「今、なぜ東洋医学が大事なのか」

|

| |

|

|

|

|

|

関連講演会 「21世紀の仁術〜いのちに触れる最先端医療〜」

本特別展の企画監修者の一人である杉本博士が、先端技術を駆使した先端医療の最前線についてわかりやすく解説します。

日 時 2015年1月31日(土)16:00〜17:30

会 場 長崎歴史文化博物館1階ホール

入場料 無料

講 師 杉本 真樹(医師、医学博士)

【講師プロフィール】

1996年帝京大学医学部卒業。専門は外科学。

手術ナビゲーションシステム、3Dプリンターによる生体質感造形など医療・工学分野での最先端技術開発で数多くの特許を取得。

2008年、米国カリフォルニア州退役軍人局Palo Alto病院客員フェロー。

2009年に神戸大学大学院医学研究科消化器内科学 特命講師。

2014年にAppleにて世界を変え続けるイノベーターとして紹介。

|

| |

|

|

|

|

|

健康セミナー【2】「脳からのアンチエイジング」

医学がどんなに進歩しても、人間は「老い」から逃れることはできません。でも、誰もが健やかに老いたい、元気な老後、健康長寿への夢。どうしたらそこへ一歩でも近づけるのか? 脳科学と老科学の最前線の現場からそのヒントを探ってみましょう。

開催日 2015年2月7日(土)

時 間 14:00〜15:00

会 場 長崎歴史文化博物館 1階ホール

入場料 無料

講 師: 森 望氏(長崎大学附属図書館館長)

|

| |

|

|

|

|

|

★お正月スペシャル 期間:2015年1月1日〜1月4日

【1】冬休み期間中、小学生の入場は無料です。ご家族でのお越しをお待ちしています!

【2】新春クイズラリー(小学生対象)に答えてプレゼントをゲット!

【3】お着物でご来館の方には常設展を無料に、特別展入場料を半額に割引いたします。

【4】新成人の方は入場料を常設展無料、特別展半額に割引いたします。(※1月11日(日)・12日(月)のみ)

【5】レストラン銀嶺では期間限定スペシャルランチをご用意しております。

|

| |

|

|

| |

|

|